Entrevista | Felipe Andreoli (Angra) – “Não é um renascimento, é um reencontro”

O ano de 2026 já está marcado como um dos mais importantes na cronologia do metal brasileiro. Após 19 anos de espera, o Angra confirmou o que muitos julgavam impossível: o reencontro da icônica formação “Nova Era”. Edu Falaschi, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli e Aquiles Priester dividirão o palco novamente para celebrar os 25 anos de Rebirth, o álbum que não apenas salvou a banda em um momento de incertezas, mas redefiniu o power metal mundial no início dos anos 2000. O reencontro terá dois capítulos monumentais. O primeiro acontece no domingo, 26 de abril, como um dos grandes headliners do Bangers Open Air, no Memorial da América Latina. O segundo, um sideshow estendido e exclusivo, será realizado no Espaço Unimed, no dia 29 de abril. Esta apresentação em São Paulo promete ser ainda mais imersiva, com a execução na íntegra do disco Rebirth e um setlist que abraça todas as fases do grupo, contando inclusive com a participação dos atuais integrantes, Alírio Netto, Marcelo Barbosa e Bruno Valverde, em um verdadeiro “encontro de eras”. Para entender os bastidores dessa união, o Blog n’ Roll conversou com o baixista Felipe Andreoli. No papo, ele revela como está o clima entre os músicos, a responsabilidade de revisitar clássicos com a maturidade de hoje e o que esperar dessas apresentações que prometem ser únicas. Como foi o primeiro contato entre vocês cinco (Edu Falaschi, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Aquiles Priester e você) para selar esse reencontro após quase 20 anos? Na verdade, o reencontro físico dos cinco ainda não aconteceu, vai rolar na semana do festival, quando vamos ensaiar. Mas temos nos falado muito para combinar tudo. Foi um processo muito tranquilo. Sinto que todos compartilham o sentimento de que isso é legal e bom para todo mundo. Esse projeto coloca no passado qualquer problema que tenhamos tido. Vejo todos muito a fim de que dê certo e de que a gente saia de lá com uma sensação boa. Como anfitriões, nós do Angra puxamos a responsabilidade de criar esse ambiente seguro e confortável para que todos tenham suas necessidades atendidas. O Rebirth foi o álbum que te introduziu ao Angra. Qual é o sentimento pessoal de, hoje como um pilar da banda, revisitar esse repertório com os companheiros que dividiram aquele “renascimento” com você em 2001? É sempre muito legal, porque essa época foi de muita transformação, aprendizado e crescimento na minha vida. Fizemos o Rebirth na íntegra em 2022, na volta da pandemia, e foi incrível. Nunca tínhamos tocado o disco inteiro antes, Visions Prelude, que encerra o álbum, jamais tinha sido tocada ao vivo. Mas acho que será ainda mais especial com os membros originais. O Aquiles saiu em 2007 e o Edu em 2012; já faz 19 anos que os cinco não sobem juntos ao palco. Vai ser muito significativo. O show em São Paulo será a única apresentação dessa formação fora do festival Bangers Open Air. O que o público pode esperar de diferente no setlist do Espaço Unimed em comparação ao festival? O repertório foi muito bem pensado para contemplar toda a carreira da banda e comemorar os 35 anos do Angra. É um ano emblemático: são 25 anos de Rebirth, 30 de Holy Land e 35 da banda. O show do Espaço Unimed terá o Rebirth na íntegra, algo que não acontece no festival, mas ambos vão revisitar todas as nossas fases. “Não é um renascimento, é um reencontro. Temos a flexibilidade de fazer o Angra da maneira como quisermos no momento, seja com os caras ou sem eles.” Além de tocar, quais shows você está mais ansioso para assistir no Bangers Open Air? Quero muito ver o Nevermore com a formação nova. Também quero ver Fear Factory e Arch Enemy. O Nevermore é especial porque os vi há mais de 20 anos, em 2000, quando eles vieram a um festival e eu nem conhecia a banda direito. É como se eu não tivesse visto de verdade, então estou bem ansioso por eles. Tocar o repertório do Rebirth hoje, com a maturidade que você adquiriu, muda a forma como você interpreta aquelas linhas que gravou quando era mais jovem? Não sou fã de mudar o que fiz no passado. Aquilo era o que eu tinha para oferecer na época e quero respeitar quem eu era. Não curto essa coisa “egóica” de querer refazer só porque hoje toco melhor. É claro que, 25 anos depois, o timbre muda, tem novas manias e pegadas, mas o corpo da obra tem que ser executado da maneira que os fãs lembram. Se eu fosse compor hoje, faria diferente, mas ao tocar o que já está gravado, tento respeitar o disco. >> LEIA TAMBÉM ENTREVISTA COM O BATERISTA BRUNO VALVERDE Você e o Rafael Bittencourt são o “núcleo duro” da banda. Qual é o segredo para manter a essência viva após tantas trocas? É muito natural. Eu estou na banda há 25 anos e o Rafa há 35. O que a gente faz é o Angra. Não precisamos de esforço para isso. É divertido porque temos a liberdade de moldar essa essência de acordo com o que vivemos. Do Holy Land para o Fireworks a formação era a mesma, mas os discos são totalmente diferentes. A essência está lá porque é o que nós somos. Para fechar, quais os três álbuns que mais te influenciaram na carreira? SERVIÇO: ANGRA EM SÃO PAULO 1. Bangers Open Air 2026 Angra Reunion: headliner do dia 26 de abril (domingo) Local: Memorial da América Latina – SP Destaques do dia: Within Temptation, Smith/Kotzen, Winger e Nevermore. Ingressos: Clube do Ingresso 2. Sideshow: Angra Reunion (Rebirth) Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira) Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795) Horários: Portões às 19h | Show às 21h Ingressos: Clube do Ingresso

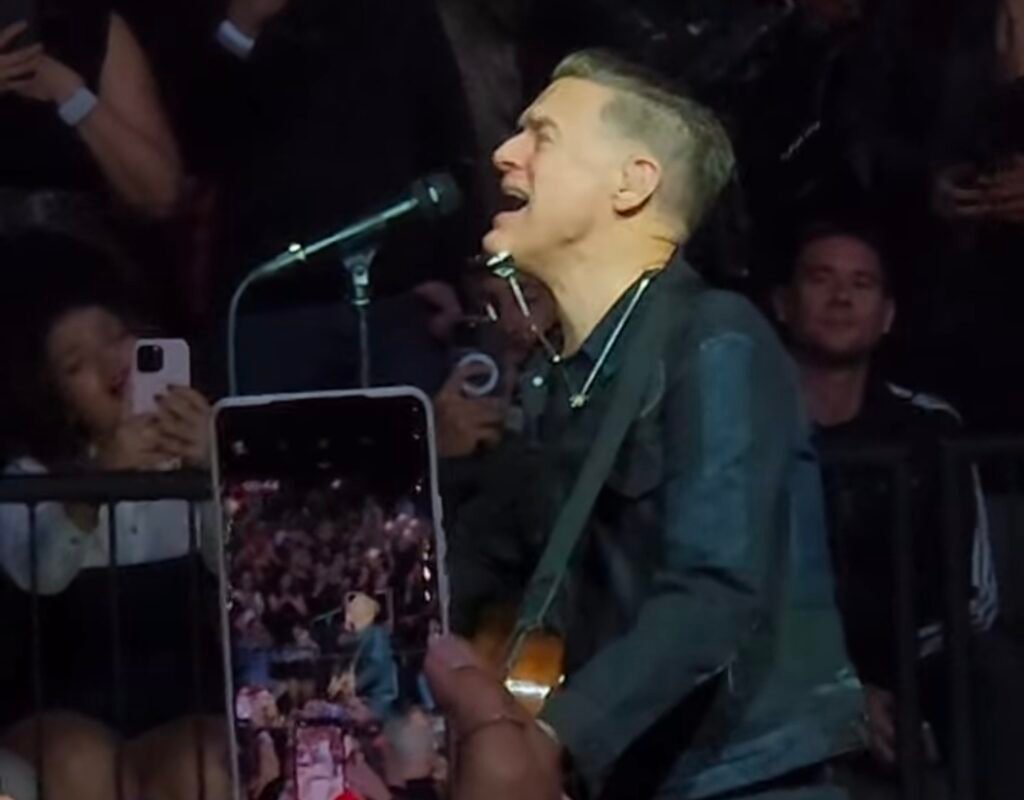

Bryan Adams transforma Vibra SP em imenso karaokê com maratona de hits, baladas e muito carisma

Aos 66 anos, Bryan Adams sabe exatamente como prender a atenção de uma casa lotada logo no primeiro acorde. Na noite deste sábado (7), com o Vibra SP completamente lotado, o astro canadense escolheu iniciar as 2h10 ininterruptas de show de uma forma surpreendentemente intimista. Acompanhado apenas de violão e gaita, Adams surgiu em um palco secundário, bem próximo ao público das cadeiras inferiores. Foi ali que ele abriu a noite com uma trinca acústica de peso: Can’t Stop This Thing We Started, Straight From the Heart e Let’s Make a Night to Remember. A conexão foi instantânea. Carismático, ele brincou com a plateia do setor, perguntando se poderia, afinal, ir para o palco principal, sob diversos pedidos bem-humorados para que continuasse onde estava. ‘Punch’ elétrico e a máquina de hits de Bryan Adams Quando a banda completa assumiu seus postos (guitarra, bateria e teclado), com Bryan Adams fazendo as vezes de baixista, o show ganhou sua voltagem elétrica com Kick Ass. A partir daí, a pegada rock and roll tomou conta do Vibra. Run to You manteve a energia lá no alto, enquanto Somebody provocou o primeiro grande coro generalizado da noite. A Roll With the Punches Tour faz jus ao nome não apenas pela música, mas pelo espetáculo visual. Durante a faixa-título, uma luva de boxe gigante e inflável sobrevoou a pista, dando um tom lúdico à apresentação. Mais tarde, na ensolarada So Happy It Hurts, a cena se repetiu: desta vez, um carro inflável idêntico ao do videoclipe flutuou sobre as cabeças dos fãs. Humor, dança e um mar de luzes Entre uma música e outra, Adams provou ser um anfitrião formidável. Antes de tocar This Time (faixa de 1983), o telão exibiu o clipe original da canção. O cantor não perdeu a chance de fazer piada consigo mesmo, pedindo aos fãs que não rissem do seu cabelo da época, arrancando gargalhadas do público ao confirmar que o vídeo era antigo, mas a execução ali seria muito viva. A diversão continuou em You Belong to Me. O canadense propôs um desafio: o cinegrafista focaria nos fãs que estivessem dançando, transformando o telão num videoclipe improvisado ao vivo. “Dancem! Se não souberem, batam o pezinho. Por fim, se nem isso conseguirem, tirem a camisa e rodem o máximo que puderem”, brincou. Para coroar o momento descontraído, ele emendou trechos de Blue Suede Shoes (de Carl Perkins) e a clássica Twist and Shout, elevando a temperatura da pista. O visual também foi um espetáculo à parte. Durante a execução de Shine a Light, o público, munido de pulseiras iluminadas no melhor estilo das apresentações do Coldplay, transformou o Vibra SP em uma galáxia cintilante, criando a atmosfera perfeita para a noite. A reta final com o encerramento perfeito A habilidade de Adams em intercalar rock de arena (18 Til I Die) e baladas rasgadas (Please Forgive Me, Heaven) fez com que o longo setlist passasse voando. Sem pausas ou o tradicional intervalo para o “bis”, a reta final foi uma verdadeira surra de clássicos absolutos. A sequência matadora com (Everything I Do) I Do It for You, Back to You e Summer of ’69 quase colocou o teto do Vibra abaixo, com o público cantando forte e vibrando do início ao fim. Após Cuts Like a Knife, Adams apresentou sua banda, que deixou o palco sob fortes aplausos. Sozinho novamente, sob a luz de um refletor, o canadense encerrou a noite do mesmo jeito que começou: na voz e no violão, embalando os corações paulistanos com a emocionante All for Love. Uma verdadeira aula de rock, nostalgia e entretenimento. Agora, Bryan Adams segue para mais dois shows no Brasil: Curitiba (Live Curitiba, na segunda-feira) e Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna, na quarta-feira). Setlist – Bryan Adams no Vibra SP (07/03/2026)

Entrevista | Dirty Honey – “Se as músicas estiverem prontas, apresentaremos material inédito”

O rock and roll clássico encontrou um novo fôlego na última década, e o Dirty Honey é, sem dúvida, um dos protagonistas dessa revitalização. Liderada pelo carismático vocalista Marc LaBelle, a banda californiana finalmente desembarca no Brasil em abril para uma sequência de shows. A jornada começa em São Paulo, no dia 2 de abril, com um show íntimo na Audio ao lado da banda Jayler. Poucos dias depois, no dia 4, eles encaram a imensidão do Allianz Parque como uma das atrações do prestigiado festival Monsters of Rock, que terá o Guns n’ Roses como headliner. Para encerrar a passagem, o grupo desce para o Rio de Janeiro no dia 5 de abril, dividindo o palco do Qualistage com Jayler e as lendas do Lynyrd Skynyrd. Em conversa via Zoom com o Blog n’ Roll, Marc LaBelle não escondeu o entusiasmo. Direto da Califórnia, o vocalista revelou que a expectativa para tocar na América do Sul é antiga, alimentada por relatos de bandas amigas como Guns N’ Roses e Black Crowes sobre a energia surreal do público brasileiro. “Eles dizem que é um dos melhores do mundo”, afirmou Marc, que já está até tentando arriscar algumas palavras em português para as apresentações. Além da ansiedade pela estreia, a banda traz novidades na bagagem. Atualmente em estúdio trabalhando no sucessor do elogiado álbum Can’t Find the Brakes (2023), LaBelle sugeriu que o público brasileiro pode ser o primeiro no mundo a ouvir composições inéditas ao vivo. Para ele, o palco é o lugar onde a verdade da música aparece, longe da perfeição estéril dos computadores e da inteligência artificial. A paixão de Marc, no entanto, não se restringe apenas aos palcos. Durante a entrevista, o músico traçou paralelos interessantes entre a disciplina necessária no rock e sua dedicação aos esportes, como o hóquei no gelo e o surfe. Essa mentalidade de “atleta” se traduz em uma performance vigorosa e em um respeito profundo pelas instituições do gênero, como o próprio Lynyrd Skynyrd, com quem ele está ansioso para dividir a noite no Rio. Leia entrevista completa abaixo. Esta é a primeira vez do Dirty Honey no Brasil e vocês têm uma agenda cheia: Monsters of Rock, show solo em São Paulo e um show com o Lynyrd Skynyrd no Rio. O que você ouviu de bandas amigas, como Guns N’ Roses ou Black Crowes, sobre o público brasileiro? Que eles são incríveis e alguns dos melhores do mundo. Então, sim, estamos super empolgados para descer e vivenciar isso por nós mesmos e, finalmente, tocar na América do Sul. Demorou muito e estava na nossa lista de desejos há bastante tempo. Eles te deram alguma dica? Acabei de receber uma hoje cedo: começar a aprender um pouco de português. Tipo “olá, como vai você?”. Eu sei essas, claro. Preciso descobrir como apresentar algumas músicas em português ou dizer algo como “é um prazer estar aqui”, algo bom. Vamos bolar algo legal. E com três shows em formatos diferentes, um festival enorme e duas casas menores, como vocês planejam o setlist? Tem espaço para surpresas no show do Dirty Honey? Sim, bem, estamos trabalhando em um novo álbum desde que terminamos a turnê em outubro, então esperamos que as músicas estejam prontas quando chegarmos aí. Estaremos no estúdio praticamente todo esse tempo antes do festival. Se as músicas estiverem prontas e nos sentirmos confiantes para tocá-las, apresentaremos material inédito. Então os brasileiros podem ser os primeiros a ouvir? Pode ser, sim. Só espero que fiquem prontas a tempo. No Rio, vocês dividem o palco com o Lynyrd Skynyrd. Sendo o Dirty Honey uma banda que revitaliza o classic rock, como é dividir o cartaz com uma das maiores instituições do gênero? Já teve chance de falar com o Johnny Van Zant sobre essa parceria? Não, ainda não. Será a primeira vez que tocaremos especificamente com eles. Somos grandes fãs de Skynyrd, obviamente. É uma formação diferente da banda dos anos 70, mas acho que será incrível. Eles têm tantas músicas fundamentais do rock and roll. É louco pensar que tocaremos com dois gigantes (Skynyrd e Guns N’ Roses no Monsters). Estou animado para ver o show deles como fã. Vocês já abriram para KISS, Guns N’ Roses e Slash. Qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu observando esses veteranos da lateral do palco todas as noites? Acho que todos esses caras são apaixonados pela carreira, pela música e pela performance. Se você faz pelas razões certas, porque ama, o sucesso te encontra. Vejo o mesmo nos esportes. Eu jogo muito hóquei aqui na Califórnia e surfo. O sucesso encontra os atletas que são mais apaixonados pelo jogo, eles não praticam incessantemente só porque amam praticar, mas porque querem melhorar no jogo que tanto amam. É o mesmo com a composição. Slash ama tocar guitarra, é o verdadeiro amor dele. Chris Robinson ama cantar e fazer turnê. Para ter longevidade, não dá para fingir. Gene Simmons ama ganhar dinheiro (risos), ele vai continuar lá enquanto puder. Já que mencionou esportes, vi nas redes sociais que você foi para Milano Cortina (Jogos Olímpicos de Inverno). Você gosta tanto de esportes quanto de música? Eu cresci em Nova York, perto de Montreal, e joguei hóquei a vida toda. Tenho amigos que jogaram nas Olimpíadas. Foi uma experiência única assistir ao jogo da medalha de ouro, que acabou sendo lendário. E eu amo a Itália, morei lá no passado e volto várias vezes por ano. Foi a união de duas paixões: hóquei e Itália. Meu empresário também é fã de hóquei e fomos juntos. Eu já fui aos EUA, mas nunca vi hóquei, apenas NBA, NFL, UFC e beisebol. Meus dois esportes favoritos de ver ao vivo são hóquei e futebol. Beisebol é um pouco lento. O futebol americano também é lento e muito interrompido pelos comerciais da TV. Acho que a cultura sul-americana e europeia gostaria muito de hóquei no gelo porque é muito rápido e agressivo. Tem semelhanças com o futebol

Entrevista | Lynyrd Skynyrd – “Vamos garantir que as pessoas saibam que estivemos aqui e carregar o legado”

Com mais de meio século de estrada, o Lynyrd Skynyrd transcendeu o rótulo de pioneiros do southern rock para se tornar uma verdadeira instituição da música mundial. Liderada há quase quatro décadas por Johnny Van Zant, irmão do saudoso vocalista original, Ronnie Van Zant, e contando com a energia do veterano Rickey Medlocke, a banda carrega a responsabilidade e a honra de manter vivo um legado inabalável. Mesmo após a partida do guitarrista Gary Rossington, o último membro da formação clássica, o grupo prova que a alma de hinos como Free Bird e Sweet Home Alabama segue pulsando forte, embalando gerações com apresentações 100% ao vivo, sem o uso de qualquer base pré-gravada. É exatamente essa autenticidade crua que o público brasileiro poderá presenciar muito em breve. O Lynyrd Skynyrd desembarca no Brasil para uma série de apresentações em abril. O giro começa no dia 1º de abril, em Curitiba (Live Curitiba); segue para São Paulo no dia 4 de abril, como um dos grandes destaques do festival Monsters of Rock (Allianz Parque); desce para o Rio de Janeiro no dia 5 de abril (Qualistage, com o Dirty Honey como convidado especial); e encerra a passagem pelo país no dia 7 de abril, em Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna). A escalação do Skynyrd no Monsters of Rock, evento com DNA fortemente enraizado no heavy metal e no hard rock, promete ser um dos momentos mais catárticos do festival. Dividindo o line-up com nomes como Guns N’ Roses, Extreme e Halestorm, Johnny enxerga a mistura de gêneros com naturalidade e muito entusiasmo. Relembrando o sucesso da banda em festivais pesados como o Hellfest, na França, o vocalista reforça o poder de conexão de sua música e revela a expectativa de cruzar com Slash nos bastidores para agradecê-lo pessoalmente pelo tributo feito a Gary Rossington nos Estados Unidos. Durante este bate-papo com o Blog n’ Roll, Johnny abriu o coração sobre a decisão de continuar na estrada após a perda de Gary. Longe de ser apenas para “pagar as contas”, ele encara a turnê como uma missão quase espiritual de honrar a memória de seu irmão e de seus antigos companheiros. A entrega no palco é um compromisso inegociável para a banda, que faz questão de explodir a cabeça do público, especialmente em países como o Brasil, onde os fãs esperaram décadas por uma turnê mais extensa. Além de celebrar a emoção de tocar para a quarta geração de admiradores e observar que a paixão dos fãs permanece a mesma de 50 anos atrás, o vocalista revelou que o baú da banda ainda guarda surpresas. Existem composições inéditas escritas por ele, Rickey e Gary “na lata”, aguardando o momento certo para verem a luz do dia. Contudo, o foco do momento é celebrar o catálogo histórico e a conexão visceral com a plateia. Confira a seguir a entrevista completa. Na última vez que nos falamos, o foco foi principalmente em São Paulo. Desta vez, a turnê se expandiu para Rio, Curitiba e Porto Alegre. Depois de 50 anos, como é a sensação de ainda estar descobrindo novas cidades e sentindo a energia de públicos que esperaram décadas por este momento? Na primeira vez que fomos, fizemos São Paulo, apenas um show, e pensamos: “uau, isso não é nada. Vamos voltar e fazer mais”. Aí, na segunda vez, acho que fizemos uns três ou quatro. Nem tenho certeza. Talvez dois. Mas desta vez são quatro. Então, na próxima serão cinco, dez, 11, 12. Precisamos fazer uma turnê completa por aí, para ser sincero. Nós nos divertimos muito na última vez que estivemos aí. Conhecemos muita gente incrível. Todos os fãs que conhecemos estavam tão felizes por estarmos lá. E, acredite ou não, assim que saímos daí, já estávamos tipo: “precisamos voltar”. Então é questão de tentar organizar tudo, fazer os promotores agirem e vamos lá, fazer de um jeito que todos possamos ir, pagar as contas e ver os fãs. Incrível. E o Brasil é enorme. Está empolgado para o Monsters of Rock? Sim, com certeza. Estou ansioso pelo Monsters of Rock. Vai ser muito interessante tocar com todas as bandas. Nós nunca fizemos um show com o Guns N’ Roses, então será ótimo. O Slash fez um tributo aqui nos Estados Unidos depois que o Gary Rossington faleceu, e eu nunca consegui apertar a mão dele. Então, espero conseguir apertar a mão dele e agradecê-lo por ter feito aquilo por nós. Incrível. Vai ser muito emocionante. Sim, vai ser divertido. Falando sobre o Monsters of Rock em São Paulo, o evento tem um DNA enraizado no heavy metal e no hard rock. Como o southern rock do Skynyrd se conecta com esse público mais “pesado”? Como isso acontece? Sabe de uma coisa? Eu estava dizendo a outras pessoas hoje: anos atrás, fomos para a Europa e fizemos um evento chamado Hellfest, na França. E eram todas aquelas bandas de heavy metal, bandas realmente pesadas. Todo mundo lá no mosh pit. E eu pensei: “como vamos nos encaixar nisso? Como vamos nos encaixar em todo esse gênero?”. E foi incrível. Já fizemos esse festival umas três vezes agora. E acho que a música do Skynyrd… sabe, o Metallica gravou Tuesday’s Gone. E um senhor me disse hoje que o Axl Rose é um grande fã de Skynyrd. Então, é incrível para mim como toda essa música meio que se encaixa. E estou ansioso por isso. Vai ser divertido para nós. Eu estou sorrindo, então, sempre que estou sorrindo, é algo bom. E além do Lynyrd Skynyrd, o festival conta com Guns N’ Roses, Extreme, Helloween, Deep Purple, Dirty Honey, você está familiarizado? Você já nos contou sobre o Guns N’ Roses. Sim, Extreme, claro. Sabe, alguns deles eu não conheço. Odeio dizer isso, mas não conheço, mas vou vivenciar no dia. Serei um fã. Então isso será bom. Sem membros originais na formação atual, a responsabilidade de manter a banda tão viva recai pesadamente sobre você e o Rickey (Medlocke). Como vocês

Não teve Ninja Rap, mas Vanilla Ice cantou Ice Ice Baby no Clube Vasco da Gama, em Santos, em 1991

Se hoje o rap é o gênero que domina as paradas, em 1991 o Brasil experimentava a primeira grande explosão comercial do estilo com um rosto bem específico: Vanilla Ice. No auge do sucesso de Ice Ice Baby, o rapper Vanilla Ice desembarcou em Santos para uma apresentação que misturou tecnologia de ponta, polêmicas sobre autenticidade e uma legião de adolescentes histéricos. O show aconteceu em uma quarta-feira chuvosa, 7 de agosto de 1991, no ginásio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Santos foi uma das poucas privilegiadas na rota de Vanilla Ice, que além da Baixada, só se apresentou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Clima e público A “Ice-mania” era real. Mesmo com o temporal que caiu sobre a cidade, as filas começaram cedo. O público era majoritariamente jovem, entre 12 e 18 anos, acompanhado por pais que, na falta de interesse pelo rap, marcavam presença apenas pela segurança dos filhos. Enquanto os camelôs faturavam alto vendendo revistas do ídolo e fios de neon, o ambiente interno do Vasco da Gama era de pura ansiedade. Havia uma divisão clara no ar: de um lado, os fãs de pop; do outro, DJs das quebradas que observavam curiosos o “público burguês” que o rapper branco atraía, bem diferente dos bailes de rap raiz da época. Show de Vanilla Ice teve laser, elevador e falha técnica Para os padrões de 1991, a estrutura era cinematográfica: A entrada triunfal de Vanilla Ice pelo elevador, em meio aos feixes de laser, levou o ginásio ao delírio. Acompanhado pelo rapper Boo-Hype e pelo saxofonista Don Diego, ele entregou uma performance focada na dança e no carisma. O ponto negativo? A ausência de Ninja Rap (trilha de Tartarugas Ninja II), que muitos esperavam ouvir e ficaram a ver navios. Identidade e crítica Naquela semana, Vanilla Ice rebateu as críticas sobre ser um branco no rap com uma frase marcante: “Se você tirar o coração de uma pessoa negra, não vai saber de que cor ela era”. Ele também não poupou os críticos mais velhos, afirmando que quem tinha mais de 25 anos não entendia o rap por estar “parado na geração dos Rolling Stones”.

Wassup: a ascensão emo, o QG na Praça da Independência e o estouro no PureVolume

Se você foi adolescente em Santos no início dos anos 2000, muito provavelmente esbarrou na Wassup. A banda nasceu em 2002, dentro dos muros do Liceu Santista, tocando Blink-182 e hardcore melódico. “Queríamos tocar, então nós mesmos organizamos um festival na escola”, conta o baixista e fundador Renato Melo (hoje conhecido pelo perfil O Cara dos Discos e pelo bar Mucha Breja). Mas a verdadeira revolução da Wassup foi geográfica. Naquela época, a famosa Ilha de Conveniência (na praia) havia se tornado um local perigoso, com tráfico e tiroteios. A juventude precisava de um novo refúgio. “Começamos a ocupar uma galeria aberta na Avenida Ana Costa, em frente ao antigo Cine São José. Ficávamos tocando violão noite adentro. Os vizinhos começaram a chamar a polícia, então passamos a tocar na escadaria da Praça da Independência“, relembra Renato. O boca a boca digital fez o resto: “Encontros foram criados no mIRC e a Praça se tornou o grande ponto da cena”. “Patrick Stump” santista e a era de ouro O primeiro show fora da escola foi no Saloon Beer, abrindo caminho para o circuito clássico: Armazém 7, Bar do 3, People e, principalmente, o Praia Sport Bar. A formação passou por várias mudanças. O núcleo original tinha Renato (baixo/vocal), Renatinho e Felipe (guitarras) e Yugo (bateria). Após passagens de Markinhos, Marcio e Anderson, a banda encontrou sua formação clássica para gravar: Renato, Yugo, Mauro e Thiago (guitarras) e Tigo (vocal). A entrada de Tigo mudou o patamar da Wassup. “A voz dele lembrava muito a do Patrick Stump (Fall Out Boy). Além disso, a aparência ajudou a ganharmos um grande público feminino e aumentar nossa base”, confessa o baixista. Com influências que iam do pop punk da Califórnia ao emo e post-hardcore da Vans Warped Tour, a banda lançou o EP Mais Forte Que Nós. O sucesso foi estrondoso para os padrões independentes: duas tiragens esgotadas, destaque na plataforma PureVolume e prêmio de top 3 no portal Zona Punk, com direito a show no lendário Hangar 110 (SP). Shows de arena e o fim silencioso da Wassup A Wassup viveu o auge comercial do rock nacional dos anos 2000. Eles tocaram no lançamento do álbum Valsa das Águas Vivas, do Dance of Days, e lotaram a Associação Atlética dos Portuários tocando com Pitty, Fresno, Glória e Scracho para mais de mil pessoas. O currículo inclui ainda aberturas para Strike, NX Zero e o argentino Boom Boom Kid. Apesar do sucesso, a banda sofreu com o desgaste da época. “A falta de espaço e o bullying que o Emo começou a enfrentar atrapalharam. Nossas composições novas atiravam para todo lado, de Strike a Hawthorne Heights”, explica Renato. Além disso, ele se tornou pai aos 23 anos. Como era o “faz-tudo” (marcava ensaios, shows), o motor parou. “Em nenhum momento falamos ‘acabou’. Simplesmente não marcamos mais ensaios e aconteceu”. Hoje, uma reunião não é descartada. Com o baterista Yugo de volta ao Brasil, a vontade de fazer um barulho no estúdio renasceu. “Quem sabe no futuro os cinco não se reencontrem?”, deixa no ar.

Faxes, salada de churrascaria e futebol: a histórica primeira turnê do Millencolin no Brasil, em 1998

Agosto de 1998 marcou a primeira vez que a banda sueca de hardcore Millencolin pisou no Brasil. A turnê histórica incluiu datas em São Paulo, Curitiba, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, Santos, Belo Horizonte, Porto Alegre e Londrina. Mas o que o público via no palco era apenas a ponta do iceberg de uma operação monumental. Organizada por João Veloso Jr. (baixista do White Frogs, banda de abertura) e Marcelo Bastos (da produtora Anorak), a excursão englobou Santos, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e até Buenos Aires. A vinda dos suecos representou um salto de profissionalismo para o underground na época, provando que era possível viabilizar uma turnê continental partindo de ideias forjadas em Santos e no Rio de Janeiro. Negociações por fax e o choque de realidade para o Millencolin no Brasil Longe das facilidades da internet e dos e-mails, o acerto para trazer um dos maiores nomes do skate punk mundial foi feito na raça. “A negociação foi tranquila, foi tudo por fax. Era fax pra lá, fax pra cá, ligação pra lá, ligação pra cá”, relembra João Veloso Jr. O produtor revela ainda que, antes do Millencolin, a dupla tentou trazer o Face to Face, mas as negociações esbarraram em detalhes difíceis para a época. Quando os suecos finalmente desembarcaram, trouxeram convidados ilustres: Peter Ahlqvist, dono da lendária gravadora Burning Heart, e Mikael Danielsson, guitarrista do No Fun At All, que atuou cuidando do merchandise. Para João, foi um encontro surreal. “Fui o primeiro na América do Sul a ter alguma coisa do Millencolin e do No Fun At All. Mandei carta escondida e comprei com o Peter, e depois daquele dia ele tá junto. Acabou sendo uma coincidência grande”, conta. Porém, a realidade estrutural do Brasil de 1998 cobrou seu preço. Acostumada a tocar na gigante Warped Tour e em grandes festivais pela Europa, a primeira pergunta da banda ao chegar foi: “Onde é o escritório da Mesa/Boogie?”. A resposta brasileira foi um balde de água fria. “Não tem Mesa/Boogie no Brasil, não tem escritório, não tem nem o amplificador. Não tem nem como a gente alugar porque ninguém tem”, explica João. Sem a estrutura gringa, tudo teve que ser adaptado. Outro choque cultural envolveu a alimentação. Em uma época sem restaurantes vegetarianos ou veganos acessíveis, a solução para alimentar a banda foi curiosa. “Quase na turnê toda eles comeram no buffet de salada de churrascaria, o que foi complicado, mas virou”, diverte-se o produtor. A pirataria na Galeria do Rock, em São Paulo, também deixou a banda e o dono de sua gravadora impressionados com a falta de CDs oficiais no mercado nacional. *Trecho do documentário do Millencolin no Brasil Caos na estrada: amplificadores caídos, brigas e cusparadas A turnê pelo continente entregou o puro suco do caos sul-americano dos anos 1990: Oásis santista com casa cheia na Jump No meio de tanta loucura, o show em Santos, realizado na extinta casa noturna Jump em 12 de agosto de 1998, foi considerado um sucesso absoluto e um porto seguro. “Santos a gente andou pela praia, foi um show legal, mas não teve essas coisas nem de briga, nem de equipamento caindo, nem de decepção. Foi um show bom”, garante João. Para o baixista, a noite santista carregava um peso extra. “Tocar em casa sempre é diferente. A gente (White Frogs) estava numa mudança de formação, então era uma ansiedade muito grande por fazer o show e ver como é que ia ser a reação”, confessa. A apreensão deu lugar ao alívio ao ver a Jump lotada recebendo um show grande. “Punk rock de verdade” e hóquei no gelo: As memórias de Mathias Färm Quase três décadas após essa excursão histórica, as lembranças do caos e da intensidade continuam vivas na memória da banda. Em entrevista recente ao Blog n’ Roll, o guitarrista Mathias Färm confirmou a loucura estrutural relatada pelos produtores brasileiros. “Foi algo muito especial para nós vir ao Brasil. É muito longe da Suécia, mas foi incrível. Tenho muitas boas lembranças e também muito caos”, contou o músico. O episódio da invasão de palco em São Paulo, inclusive, teve um desfecho fatal para o seu instrumento. “Minha guitarra quebrou em dois pedaços durante aquele primeiro show porque um cara a jogou para longe. Foi punk rock de verdade, com muita intensidade”, relembrou, garantindo que o amor pelo Brasil permaneceu intacto. Apesar de Santos ter sido o ponto de calmaria daquela turnê turbulenta, Färm admite, com bom humor, que a rotina insana na estrada ofuscou os detalhes da passagem pela Baixada Santista. “Para ser honesto, eu não me lembro muito de Santos naquela primeira vez, porque isso foi há quase 30 anos. Naquela turnê, eu realmente não sabia em que cidade estava, eu apenas tocava”, confessou o guitarrista. O ritmo alucinante de tocar todos os dias, quase sempre atrasados e sem dias livres, transformou a viagem em um grande borrão de adrenalina. “Mesmo assim, voltamos para Santos outras vezes, isso eu lembro”, pontuou. A paixão pelo esporte, que marcou os dias de folga no Brasil, também foi confirmada por Färm. Ele reforçou que o baixista Nikola é o mais fanático, mas que o amor pelo futebol é unânime na banda, rendendo até uma música em homenagem ao time local deles, o Örebro. E aproveitou para brincar com o choque cultural esportivo entre os dois países: “Na Suécia, futebol e hóquei no gelo são os maiores esportes. Imagino que hóquei não seja tão popular em Santos (risos), mas o futebol é incrível”. ”A moçada foi doida”: o caos em SP e o encontro com Romário Para o vocalista e baixista Nikola Sarcevic, a lembrança daquela primeira vez no Brasil também mistura a insanidade dos palcos com a realização de um sonho de fã. Em entrevista à revista Trip, o frontman do Millencolin endossou o relato do colega de banda sobre a energia caótica do público e o icônico episódio na capital paulista. ”Os shows foram ótimos,

“Fogo” no Bar do 3: a antológica passagem do Agent Orange por Santos, em 1997

O ano de 1997 foi, indiscutivelmente, um divisor de águas para a cena underground da Baixada Santista. Apenas dois meses após a lendária passagem do NOFX por Santos, o público santista provou que a engrenagem das turnês internacionais estava girando a todo vapor. No dia 27 de maio daquele ano, a lenda viva Agent Orange desembarcou na “Califórnia Brasileira”. O evento reuniu uma das maiores concentrações de surfistas e skatistas por metro quadrado já vistas na região, atraídos pelos verdadeiros pais do surfcore californiano. O palco escolhido para essa festa foi o Bar do 3, uma casa que surpreendeu o público e a crítica da época. O que poucos sabiam, no entanto, era o peso histórico daquela noite: tratava-se do primeiro show da história do Agent Orange no Brasil. A viabilização financeira ficou a cargo de Marcelo Bastos, da produtora Anorak, a mesma parceria que, mais tarde, traria Rhythm Collision e Millencolin para a cidade. Cola de farinha, tensão e a escalação local Apesar do suporte financeiro, o trabalho nas ruas foi puramente “Faça Você Mesmo”. João Veloso Jr., baixista do White Frogs (uma das bandas de abertura) e produtor local do evento, relembra o corre frenético e a ansiedade de produzir a primeira gig de uma gigante americana na cidade. “Às vezes as pessoas falam de banda de abertura, mas ninguém tem ideia do corre. Eu e o Fefe (Sociedade Armada) fomos pra rua colar cartaz em Santos inteiro, com cola de farinha e água”, conta João. “Todo show dá aquela tensão do evento não dar certo. Vamos lembrar que era uma garotada saindo pra colar cartaz na cidade e lotou o Bar do 3”. Foi exatamente essa parceria no trabalho braçal que definiu o line-up da noite. A Sociedade Armada, banda de Fefe, foi escolhida para dividir o palco com o White Frogs por um motivo simples e leal: “Na hora do corre, era eu e o Fefe que íamos colar cartazes. Sempre rolava essa coisa de você buscar quem ajuda”. A Sociedade Armada subiu ao palco ainda com a casa enchendo, entregando um set curto, mas de arrepiar. Embora o público não tenha agitado tanto no início, a banda compensou a ausência de faixas esperadas, como Mídia e Chega de Utopia, com uma saraivada de clássicos do CD 400% HC, como Miséria Total, Treta e Juventude Transviada. Logo depois, o White Frogs assumiu os instrumentos. Presença carimbada na cena, o grupo fez o que sabia de melhor: “Nada muda, tudo igual, eles novamente detonaram, simplesmente é muito bom assistir essa excelente banda novamente”, registrou o fanzine Surfcore na época. Praia, bate-papo e zero estrelismo do Agent Orange A tensão dos organizadores logo se dissipou graças à atitude dos gringos. “A lembrança mais marcante é como a banda era acessível, sem estrelismo. Eles chegaram mais cedo e viram os shows de abertura”, recorda João. O clima praiano de Santos contagiou os californianos, felizes por estrearem no Brasil em uma cidade litorânea. O baixista da banda americana, Sam Bolle, passou o dia caminhando pela praia e conversando com os produtores locais. “Ficamos trocando ideia o dia inteiro sobre como baixistas são pessoas estranhas”, diverte-se o músico santista. Mike Palm: cerveja, clássicos e fogo no palco Após uma pausa para a troca de equipamentos e passagem de som, a espera foi recompensada com juros. O Agent Orange iniciou a apresentação a mil por hora com Voices in the Night, abrindo sorrisos na plateia. A noite foi dominada de forma absoluta por Mike Palm. Único remanescente da formação original e carregando mais de 18 anos de estrada nas costas na época, o frontman sentiu-se em casa. O relato do Surfcore descreve uma performance incendiária, literalmente: Palm pulou, tocou muito, conversou com o público, cuspiu cerveja e chegou a cuspir fogo no palco! O setlist embalou a rapaziada com clássicos como Everything turns Grey, Tearing Me Apart e This Is Not The End, além de faixas mais recentes como Electric Song. Após cerca de uma hora de apresentação frenética, a banda encerrou com o bis de The Last Goodbye. “Disneylândia Punk”, elogios ao Green Day e farpas no Offspring Para entender o peso da atitude de Mike Palm no palco do Bar do 3, é preciso olhar para o que o vocalista pensava na época. Durante a passagem da turnê pelo país, Palm concedeu uma entrevista franca à Folha de S. Paulo, onde deixou claro que o Agent Orange não tinha interesse em seguir a cartilha comercial que explodia na MTV naqueles anos. “Nós nunca quisemos ser milionários”, afirmou Palm. “Nós gostamos de tocar, somos uma banda para fazer shows em clubes, agitar. Nós somos underground e estamos bem assim”. O vocalista também não teve papas na língua ao analisar a nova geração da Califórnia. Se por um lado disse ter orgulho de ser fonte de inspiração para bandas mais jovens como o Green Day, por outro, sobrou um ataque direto para um dos maiores fenômenos daquele momento. “O Offspring, diferentemente do Green Day, não tem originalidade, não traz surpresa alguma. Eu não gosto deles”, disparou. A aura de diversão refletia as influências declaradas do guitarrista em nomes como Dick Dale, Ramones, Germs e X, exatamente o que ele entregou aos santistas. “A única função da minha música é divertir as pessoas, fazer com que elas passem algumas horas agradáveis, cheias de energia”, resumiu. Um show de prateleira, TV Mar e o retorno em 2012 Para os autores do zine Surfcore, o impacto foi definitivo: a passagem do Agent Orange foi eleita o melhor show daquele ano e colocada no mesmo patamar de genialidade de uma apresentação do Fugazi. Além dos relatos escritos, o espetáculo foi eternizado em vídeo. João Veloso Jr., que trabalhava na TV Mar na época, conseguiu cópias das fitas com as gravações feitas pela emissora, material que hoje sobrevive nos arquivos do YouTube para os mais saudosistas. O gosto amargo de “quero mais” foi tanto que o fanzine chegou a recomendar aos faltosos a audição do CD

Entrevista | The Maine – “O Brasil sabe o quanto amamos tocar aí e com certeza levaremos a Joy Next Door para aí”

Quase duas décadas de estrada e uma conexão inabalável com os fãs marcam a trajetória do The Maine. Agora, a banda do Arizona se prepara para um de seus marcos mais significativos: o lançamento de seu décimo álbum de estúdio, Joy Next Door, com previsão de chegada para abril. O novo trabalho promete mostrar uma faceta mais madura e despida de artifícios de um grupo que soube crescer e evoluir junto com o seu público ao longo dos anos. Batizado pelos próprios integrantes como a “era verde” da banda, o disco aposta em uma instrumentação mais orgânica e faz questão de abraçar imperfeições propositais. Em uma conversa exclusiva com o Blog n’ Roll, o vocalista John O’Callaghan refletiu sobre essa mudança de sonoridade. Segundo ele, a proximidade da “meia-idade” e a vontade de não se esconder mais atrás de grandes produções de estúdio foram fundamentais para que a banda buscasse esse som mais cru e honesto na nova fase. Mas a honestidade de Joy Next Door vai muito além dos arranjos. Durante o bate-papo, John revelou de forma vulnerável que este foi um dos álbuns mais difíceis de produzir até hoje. As letras nasceram de um conflito interno entre a gratidão por uma vida privilegiada e a dificuldade real de estar “totalmente presente” no dia a dia. O resultado, como o próprio músico define, não traz uma solução mágica, mas serve como um empurrãozinho para tentar desacelerar e fazer cada momento valer a pena. Para os fãs brasileiros, a entrevista traz ainda um gostinho especial. A banda guarda com muito carinho as memórias da passagem pelo país no ano passado, durante a I Wanna Be Tour, destacando a experiência inesquecível de tocar em um estádio pela primeira vez. E, para alívio de quem já está com saudade, a promessa de um retorno está no radar: eles garantem que trarão a nova turnê para cá assim que possível, ansiosos para reencontrar a energia frenética que só o público brasileiro possui. Confira abaixo, na íntegra, a nossa entrevista exclusiva com o The Maine sobre os bastidores do novo disco, a evolução de quase 20 anos de carreira, memórias marcantes do Brasil e as grandes influências musicais do vocalista. John, você mencionou que este foi um dos álbuns mais difíceis de fazer até hoje, lidando com o conflito pessoal entre ter uma vida privilegiada e a luta para estar “totalmente presente”. Como transformar esse conflito interno em música o ajudou a processar esses sentimentos? O álbum oferece alguma resolução para esse conflito? Certamente tenho consciência de quão sortudo sou por poder chamar esse dilema de “problema”, mas, no fim das contas, a minha realidade é tudo sobre o que posso falar com honestidade. Os sentimentos que tive em torno dessa luta foram fáceis de sentir, mas difíceis de me conformar em compartilhar; no entanto, acho que escrevê-los ajudou a trazer a percepção de que a única coisa que se pode fazer é tentar. Tentar estar aqui. Tentar desacelerar. Tentar fazer valer a pena. Este álbum não oferece nada além de um empurrãozinho para tentar. O Pat (Kirch, baterista) mencionou que cada álbum do The Maine tem uma cor, e Joy Next Door é a “era verde”, refletindo uma instrumentação mais orgânica e imperfeições propositais. O que levou a banda a buscar esse som mais cru e natural nesta fase da carreira de vocês? Foi uma reação à produção dos álbuns anteriores? Acredito que tudo o que fazemos é uma reação a algo que já fizemos. Isso se aplica a querer tirar um pouco daquele brilho que nossos ouvintes e nós mesmos talvez tenhamos nos acostumado a esperar. Acho que a idade também teve muito a ver com a decisão. Nos aproximarmos da “meia-idade” teve um efeito profundo em mim e no que queremos das nossas composições e de ser uma banda neste momento. No passado, acho que quase nos escondíamos atrás de algumas das nossas escolhas de produção, e Joy definitivamente não usa tanta maquiagem quanto alguns dos nossos outros discos. Chegar ao décimo álbum é um marco incrível para qualquer banda. Olhando para trás, como você vê a evolução de Can’t Stop Won’t Stop para Joy Next Door? O que permaneceu na essência do The Maine e o que mudou drasticamente ao longo do caminho? Com o luxo de quase 20 anos a nosso favor, vejo agora que cada disco foi mais um ponto de virada do que uma evolução. A cada passo do caminho, posso dizer com toda a sinceridade que acreditamos, de todo o coração, no capítulo em que estávamos. Mudanças maiores e mais óbvias, como ter filhos e construir famílias, agora fazem parte da essência da nossa inspiração para qualquer caminho que venha a seguir, e estamos apenas agradecendo aos céus por as pessoas ainda se importarem com a nossa música. Vocês anunciaram o álbum com um show de drones no Arizona, o que foi visualmente impressionante. De onde surgiu essa ideia e qual é a importância de sempre buscar maneiras criativas e diferentes de se conectar com os fãs a cada novo ciclo de álbum? Somos sempre tão apaixonados e empolgados com novos discos, e damos o nosso melhor para expressar às pessoas o quanto nos importamos. Ninguém nunca vai se importar tanto com a sua arte quanto você mesmo, então, quando você tem orgulho de algo, por que não fazer um grande evento em cima disso? O show de luzes surgiu por acaso, e temos muita sorte de que novas oportunidades como essa continuem aparecendo para nós. The Maine tocou no Brasil no ano passado durante a I Wanna Be Tour. Quais lembranças você tem daqueles shows? Teve algum momento específico, dentro ou fora do palco, que marcou a banda durante essa última visita? Várias coisas se destacam, especificamente o fato de que eu, Pat e Garrett (Nickelsen, baixista) quase perdemos nosso voo para São Paulo por causa do clima. Coincidentemente, aquele show foi a nossa primeira vez tocando em um estádio (risos). Só me lembro